改めてカーリースの今後を考えてみた

ようやく朝夕方が涼しくなってきましたね。

ただ今年は雨が少なかったので秋のマツタケの出来が不安です。

飯田市の周辺にはマツタケが多く取れる村があります。

時期が来ると県外からそのマツタケ目当てで来る方もいるのでそれによっては

来る人もすくなくなるかもしれません。

カーリースは今後どうなるのか?

さて一時期の半導体不足からくる新車の間に合い具合が改善されましたがそれでも

納車は車種によっては3か月以上、一年以上のものもあります。

そこで今後のカーリースの未来を改めて考えてみました

まずカーリースが出た当初は初期費用が不要で月々定額の支払いで済むため家計管理がしやすい、車両の維持・管理が楽だという点は

今後も変わっていかないと思います。

またカーリースのデメリットといわれている「自分のものではないので綺麗に乗らなければならない」

という部分ですが殆どの方がきれいにのっています。昔と違って所有にこだわらず、ただ使っているだけで満足という人がほとんどです。

この辺りはサブスクという考えが広まっているせいもあります。

最大の問題は車の値段

さてそれよりもカーリースが今後普及していく理由の一番の問題は『車両の値段』です。

この車両の値段というのは多いく考えて3っつあります。

一つが原材料の高騰です。

自動車には鉄やアルミなどが使われていますがこれが近年価格が上がっています。

フレームなどに使われる鉄鋼などは日本にも鉄鋼会社がありそこで作る事ができます。

しかしそのもととなる鉄鉱石は海外から輸入に頼っています

同じように電装部品に使われる銅も精錬は日本で行い原材料は海外から輸入しています。

ただしEV用バッテリーに使われるリチウムやニッケルは完全に海外からの輸入に頼らなければなりません。

レアアースなども同様です。

これらの原材料は今後とも資源国による規制や経済状況によって価格が上がっていくことが予想されます

二つ目が安全・自動運転技術の搭載による技術進化による高騰です。

近年の例でいうと2024年11月以降に販売される全ての新車(新型車と継続生産車)

に「後退時車両直後確認装置」の装着が義務化されました。

こういった安全装置などには半導体が使われその分どうしても価格を上げざるを得なくなります。

また事故防いだりするための安全装置も現在では上位グレードを選ばない限りはついてきませんが

今後は高齢者の運転などを考慮して義務化になる可能性もあります。

3っつ目が税金です。

最近の流れですがEVやハイブリッドの普及でガソリン消費量が減少し、ガソリン税収入も減少します。

自治体によっては死活問題となるためこれに代わる税金の導入なども検討されています。

また自動車が使う道路の老朽化も問題になっています。近年大規模な事件として注目された道路の陥没事件など

作ってから相当年月が経っているため改修をしなければならない時期が迫っています。

水道管なども道路の下に埋まっているため当然その費用も車を使っている人から徴収するのが予想されます。

自動車の価格はこれら3っつの

「技術進化+規制対応+コスト増」で上がり続ける構造になっており、

個人が従来のように現金一括で購入するのはますます難しくなると考えられます。

それ以外の要因

またリースにした場合は企業や個人事業主は経費として計上できるためメリットとして

益々増えていくことが予想されます。

そして今まで新車を買えなかった人たちの受け皿であった中古車の価格の高騰がかなり進んでいる事も

カーリースの普及を推し進めています。

街の中古車屋には今まで総額50万以下の中古車が多く並んでいました。

それが最近では100万以上の中古車ばかり置かれています。

それらの理由は複数あります

まずは新車の供給不足です。

新車販売台数が減少したことで、下取りされる車(中古車)も減少しました。これにより中古車の供給が不足し、価格が上昇してしまっています

さらに新車価格の上昇も一因です。

先に説明した新車の価格そのものが上昇していることもあり中古車価格にもろに影響を与えてしまっています。

最後に円安の影響です。

近年円安が進み、海外からの部品調達コストが増加したことや、軽トラックなど日本車の海外人気が上昇したことで、日本で売るより

儲かる中古車の海外への輸出が増加しました。

こういった事が起こっている現在カーリースは今後とも増えていくと予想されます。

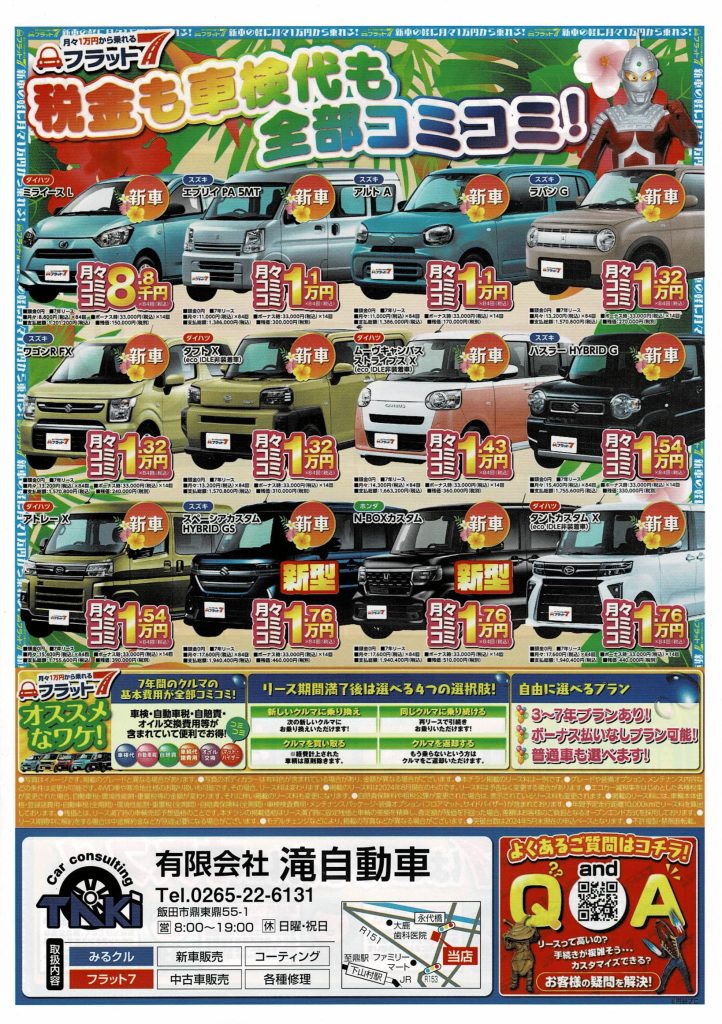

現在当社ではカーリースの感謝祭セールを行っています。

もし宜しければ是非この機会に当社へご来場ください。